次の元号は『令和』ですか。平成も残すところあと1ヶ月になりました。

そこで今回は、終わりゆく平成とともに昭和を懐かしむ企画『新 まだある。大百科@初見健一』を読んで気になった食べ物の紹介の続きをお送りしようと思います。

↓第1回と第2回はこちらから。

平成が終わるまでにこの企画の記事を何回書けるか分かりませんが、いつものようにゆるりと進行させていただきます。

今回取り上げるのは、赤城乳業株式会社のロングセラー氷菓『ガリガリ君』と正統派フーセンガム『マルカワのマーブルガム』です。

『ガリガリ君』

インパクトが強烈なパッケージ

老若男女問わず『ガリガリ君』を知らない人の方が少ないのではないだろうか。

パッケージに描かれた、見るからにわんぱくな少年のインパクトは凄まじく、「頭蓋骨どうなってんねん」というツッコミとともに記憶に刻まれること請け合い。

田舎のガキ大将というかジャイアニズムを感じさせる少年の姿はアイスなのに暑苦しく、泥臭いのだけれど、不快感は不思議と感じさせない愛嬌がある。

当初の商品名は『ガリガリ』

現在はCMで「ガーリガーリくん♪ガーリガーリくん♪」と耳に残るフレーズが当たり前になっているが、当初の商品名は単に『ガリガリ』だったそう。

確かにガリガリシャリシャリ食べるから『ガリガリ』と非常にわかりやすいネーミングだが、パッケージの少年との関連性が希薄になりここまでのメジャー商品に登り詰めることはなかったのかもしれない。

❝君❞が付くことで親近感も湧く。『ワクワクさん』が❝ワクワク博士❞とか❝ワクワク教授❞だったらちょっと近寄りがたいもんなぁ。

「ガリガリ君=ガキ大将」というイメージ戦略は大成功である。

『シェル』と『コア』

今となっては『ガリガリ君』に代表される中がかき氷状の評価は珍しくないが、考えてみればかき氷をスティック状に固めるというのは画期的なアイディアだ。

『ガリガリ君』が開発販売された当初、赤城乳業は低迷期を迎えていた。

ここからの逆転の一打を放つために、赤城乳業の看板商品『赤城しぐれ(カップタイプのかき氷)』を片手で食べられるスティック状にしようと開発を進め、それなりにヒットはした。

しかし、かき氷を密集させたものに棒を刺しただけでは、食べている最中にボロボロと崩れてしまうのは不可避であり、当時は好評と同時にクレームの嵐だったそうだ。

これを解消したのが『シェル』と『コア』システムの考案である。

『コア』であるかき氷に『シェル』となる薄い皮膜でコーティングすることで、型崩れをを防ぎつつ、かき氷のガリガリシャリシャリした食感を楽しむことができるという画期的なものであった。

デザインはCG化

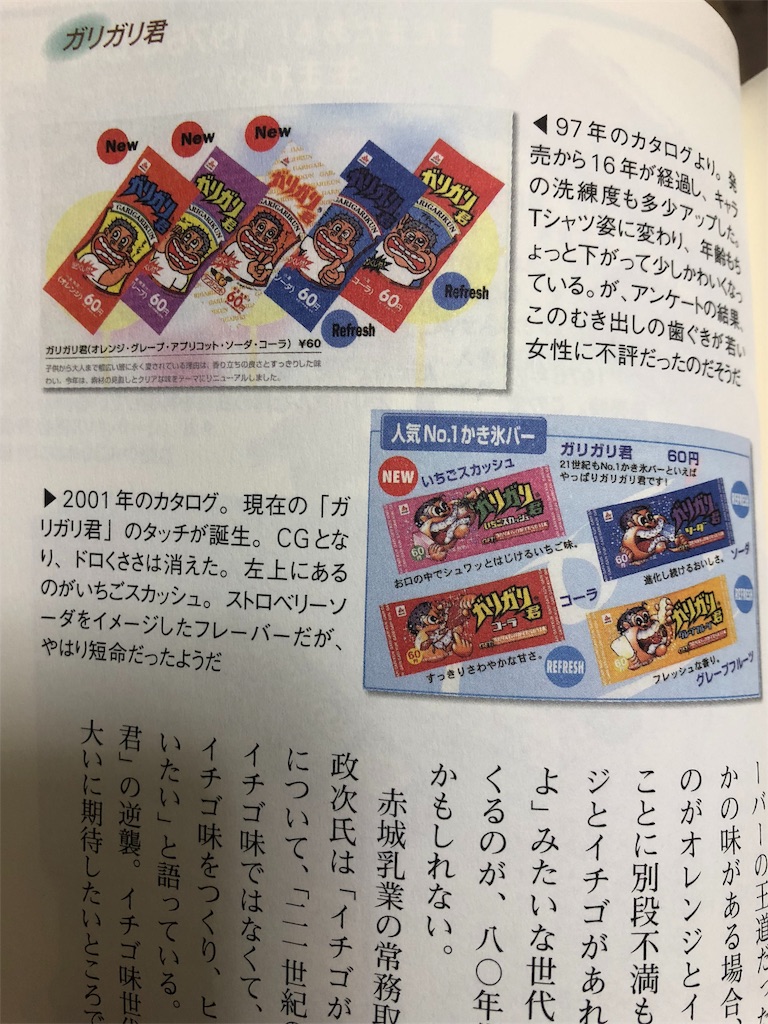

発売当初の洗練されていない原石状態の『ガリガリ君』も年を重ねるごとに徐々に芋臭さも消えていった(?)。

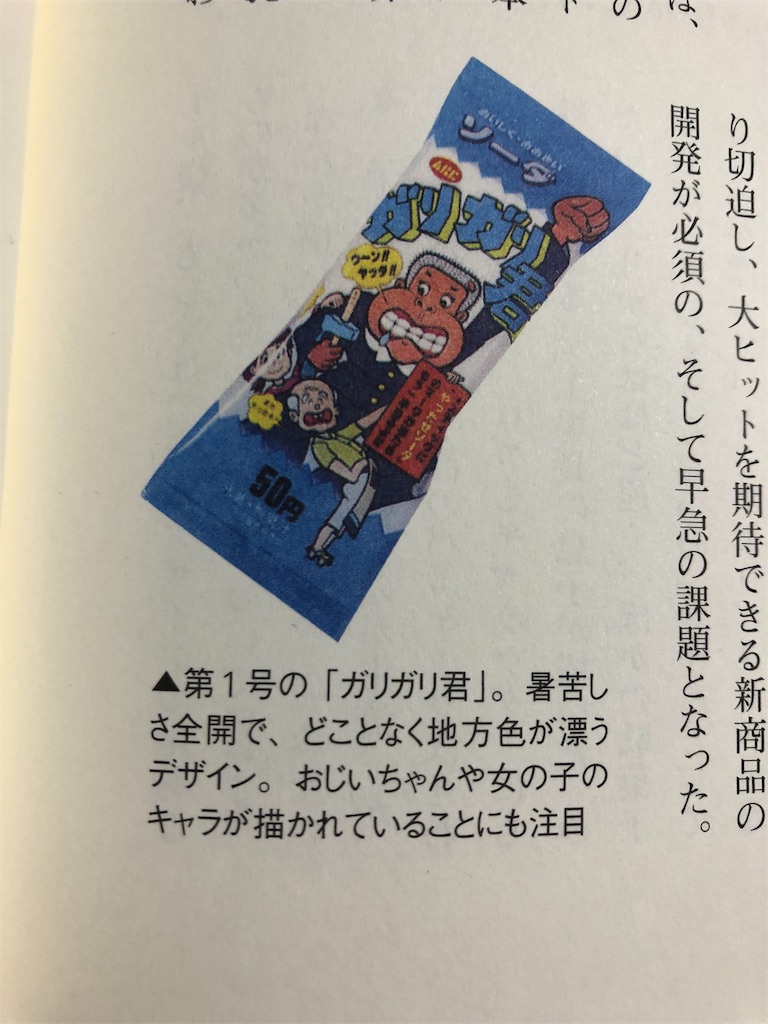

↑第1号のパッケージはなんとなくキングコング感漂う、「近づいたらやべーやつ」である。

↑まるっとつるっとして少しは可愛らしくなってきたか。

男の子受けはするのだろうけど、女性受けは全く期待できないデザインだ。

不快感とか嫌悪感まではいかないけれど、「汗臭そう」「うるさそう」「カッコ悪い」とわざわざ手にとって買わないよね。

↑そして見慣れたパッケージ。

もう一度だけ言おう。

頭蓋骨どうなってんねん!

『マルカワのマーブルガム』

ガムをフーセンにする人を見かけなくなりました

作中で触れているが、最近のガムは「キシリトール」や「フッ素」などの歯を守る成分が配合されているというのがウリで、お菓子というよりも眠気覚ましだったり健康補助食品の色を帯びている。

『マルカワのマーブルガム』は今も昔も変わらず甘いお菓子としてのガム、そして“フーセンガム”として楽しむことができるガムとして愛され続けているのだ。

しかしながら、街中でフーセンガムを膨らませている子供を見かけなくなった。

ガムを膨らませなくてもゲームや漫画の娯楽は溢れているし、ネットでアニメや動画を見ればいくらでも時間は潰せる。

ガムを膨らませることに意味はない。意味はないし、衛生的にもどうなのだろうと思う。

少なくとも子供以外でフーセンガムを得意げに膨らませている人がいたら好奇の目で見られることだろう。

『マルカワのマーブルガム』の一つの大きな楽しみ方が消えつつあるのは少し悲しい。

フーセンにするのに適した配合

フーセンを楽しむ人が少なくなったという話の後にするのもなんだが、『マルカワのマーブルガム』はフーセンを作ることに特化した材料の配合をしている。

フーセンガムが流行し始めた1940年代はガムの材料として“松ヤニ”を使用するのが主流だったそうだ。

1946年になって“酢酸ビニール”に可塑剤を加えたタイプのガムが製造されるようになる。

名前から容易に想像できるように、“酢酸ビニール”は松ヤニと比べ物にならないほどによく膨らむ。

子供達にはこれが大受けしたのだが、丸川製菓は酢酸ビニールと松ヤニをミックスしたものがさらに大きなフーセンを作り出せるという子供達の間の秘密を知り、これらをブレンドしたガムを発売する。

どこまでもまっすぐにフーセンにこだわる丸川製菓であった。

“マーブル”ガムの誕生

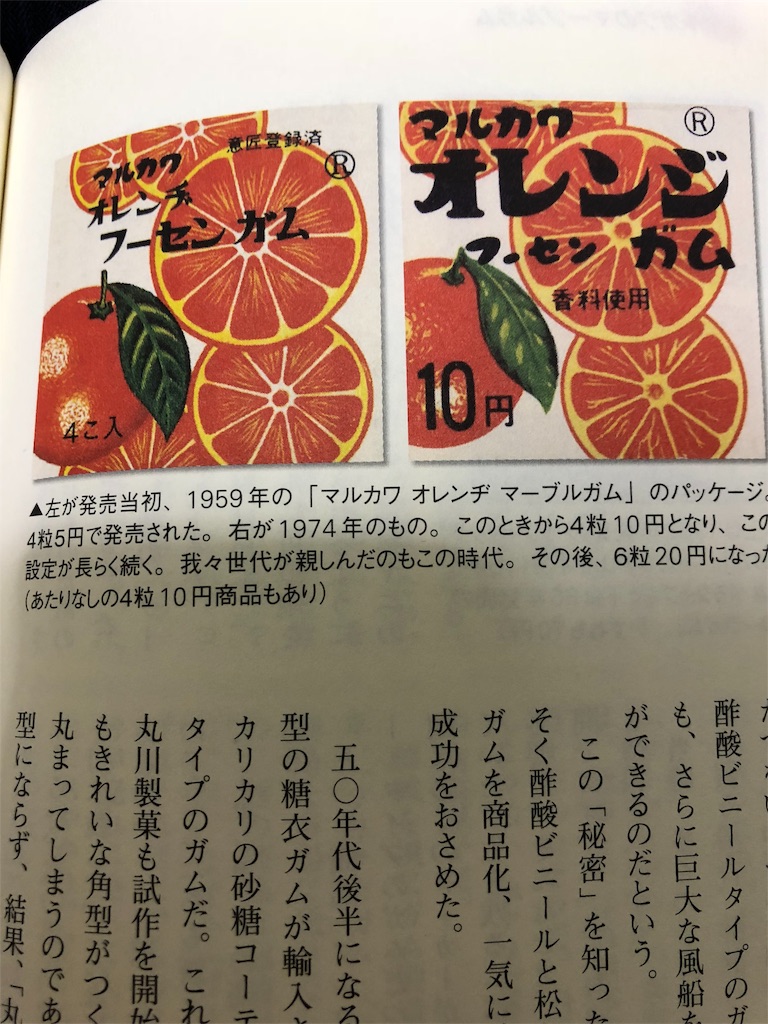

当時はガムといえば四角いものというのが常識だったが、現在売られている『マルカワのマーブルガム』は球体であり、これは発売当時から変わらない。

欧米から輸入された砂糖コーティングを取り入れ、かつ、当時のガムのスタンダードであった角型を作ろうとしたところ技術的に球体にしかならなかったので、これを売り出したところ大ヒット。

当初の計画とは違う方向に進んだけれど大成功した例だ。

今なお愛される理由

フーセンガムを楽しむ人が少なくなり、最近流行りのキシリトールやフットが配合されていないのに駄菓子屋の重鎮として君臨し続けるのは、ガムがお菓子として生まれ、お菓子として楽しみたいという人たちの支えによるものなんだろうな。

まとめ

新規で設立した法人が50年安泰かと言われれば決してそんなことはなく、残るには残るなりのインパクトや企業努力、先見性や運が絡む。

今回取り上げた2つのお菓子はまさに残るべくして残ったものと言えるだろう。

愛され続けるために安住という殻をあえて破り、洗練され続けるという姿勢を見習いたいところだ。